Moby Dick e as sereias

Por Jacinto Antón

|

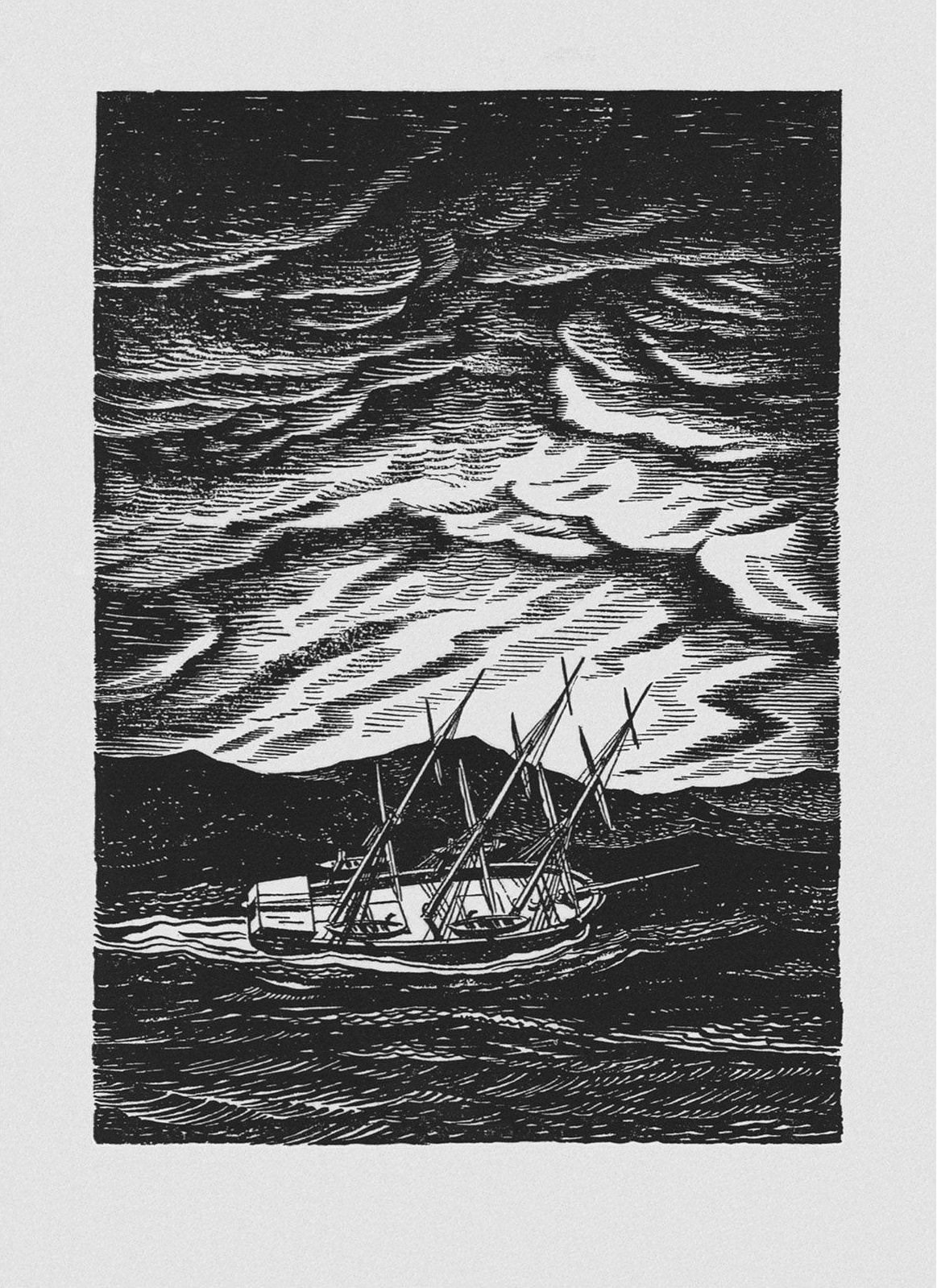

| Ilustração para Moby Dick. Rockwell Kent. |

Costumo voltar ao mar e a Moby

Dick. No romance de Herman Melville, a tragédia do navio melancólico, você

sempre encontra emoção e um raro consolo (ainda que seja o de não pertencer à

tripulação do Pequod), e a cada leitura descubro coisas novas. Não sei o que me

levou esses dias a embarcar novamente, mochila e arpão no ombro: uma vaga

nostalgia, uma semana isolado pela Covid (felizmente não na pousada El Chorro

em New Bedford com um canibal tatuado do outro lado da cama), tendo visto com

meus próprios olhos em um estaleiro de Ferrol o triste casco devastado de La

Perla Negra, o veleiro naufragado em Chipiona; ou a imagem na televisão da

baleia pulando na costa de Garraf... Também tendo conseguido um maravilhoso

livro pop-up, o que costumávamos chamar de recortado ou desdobrável,

sobre Moby Dick, com “engenharia de papel” de Gérard Lo Monaco e

ilustrações em linogravura de Joelle Jolivet

(Chronicle Books, San Francisco, 2019), comprada por um centavo — que vale a

pena — em Laie. Passei longas horas debruçado no pequeno teatro, imerso em sua

magia tridimensional e lembrando minhas noites sem dormir em Nantucket

encostado na janela do quarto do pequeno hotel Jared Coffin House (é normal ter

insônia em um lugar que tem a palavra caixão no nome, embora a vida de Ismael

tenha sido salva por Queequeg).

O fato é que peguei meu velho

exemplar surrado do romance (a edição da Planeta de 1976 com tradução e

notas de José María Valverde) e, tendo como pano de fundo as imagens do

desdobrável (a baleia com a cauda levantada como um campanário de mármore), mergulhei nele,

confortando-me com sua prosa épica e com todas aquelas passagens que fazem

parte do nosso acervo: a cena em que arpoadores e marinheiros cantam “Saudações

e adeus, senhoras espanholas” no castelo de proa (sim, a canção que Spielberg colocou na boca de Quint

em Tubrão), o momento em que Pip, um menino pobre do Alabama, pede ao

grande Deus branco que o salve “de todos os homens que não têm coragem de

sentir medo”, o do sacrílego batismo dos arpões com sangue pagão, o do pálido fogo

de San Telmo, e o da lágrima de Ahab caindo no mar; o capítulo sobre a brancura

da baleia, as três jornadas de sua caça ou as duas vezes que Starbuck diz que “ah

meu capitão, meu capitão” (capítulos 132 e 135), tão parecido com o verso “oh

capitão, meu capitão” que Walt Whitman tornaria imortal 14 anos depois em seu

famoso poema dedicado à morte de Lincoln. Whitman se inspirou em Melville? Melville

certamente se inspirou em Shakespeare: as profecias enganosas de Fedallah são

puro Macbeth, as dúvidas de Starbuck, hamletianas e os monólogos de Ahab

cem por cento elizabetanos, como enfatizou o grande Charles Olson (Chame-me

Ishmael, Siruela, 2020).

Não me lembrava que Ahab (que por

sinal é um “velho” que tem apenas 58 anos no romance) quebra a perna artificial

feita com o marfim de cachalote em seu segundo ataque a Moby Dick e que o

carpinteiro do navio faz outra, esta sim feita de madeira, da quilha do barco

naufragado do capitão. Nem que o mesmo Ahab tenha o chapéu carregado por uma

ave marinha.

Mas o mais surpreendente dessa

nova leitura foi descobrir que em Moby Dick há menção às sereias. Nunca tinha

notado isso. É verdade que uma relação artificial foi estabelecida entre o

romance e as lendárias criaturas ao escolher como logotipo a rede Starbucks (denominada

assim em homenagem ao primeiro oficial da tripulação de Ahab) uma sereia, mas no

meu caso isso foi um acaso. A menção direta das mulheres aquáticas no livro aparece

no capítulo 126. Nele se nos conta como, navegando na escuridão que antecede o

amanhecer, passando por algumas ilhotas rochosas no Pacífico, a leste das ilhas

Salomão, a tripulação do Pequod é assustada por um grito “terrivelmente selvagem!

e sobrenatural”. Alguns, “a parte cristã ou civilizada da tripulação, disseram

que eram sereias, e se estremeceram”, enquanto os arpoadores pagãos

permaneceram implacáveis. O homem da Ilha de Man, o mais velho dos marinheiros

(e um personagem tão enigmático), declara que os ruídos chocantes são “as vozes

dos marinheiros recém-afogados no mar”. Por seu lado, o narrador conta-nos que

aquelas ilhas rochosas por onde passara o navio eram refúgio para um grande

número de focas, “e algumas focas jovens que teriam perdido as suas mães, ou

algumas mães que teriam perdido os seus filhotes, deviam ter se aproximado do

navio, acompanhando-o, com seus gritos e gemidos, que parecem humanos”.

Pouco depois, um marinheiro do

Pequod que sobe no mastro para procurar a baleia cai na água e desaparece. E a

tripulação especula que a morte foi o motivo dos gritos insanos da noite

passada. Mas no dia seguinte eles encontram o Rachel que os informa que estão

procurando a tripulação de um dos botes baleeiros que desapareceu depois de

tentar caçar Moby Dick, incluindo o filho de 12 anos do capitão Gardiner. E o velho

marinheiro da Ilha de Man afirma que o que eles ouviram do Pequod foram os

espíritos dos afogados.

De qualquer forma, há aquela

pequena contribuição melvilliana, à qual se deve acrescentar a possibilidade de

o próprio Melville ter tido uma experiência com uma sereia. Não é improvável

que o escritor tenha visto a famosa sereia de Fiji, a famosa fake feita

com um macaco e um peixe que P. T. Barnum exibiu em seu museu de freaks

em Nova York em 1841. Outra ligação, essa muito divertida, é o espetáculo

teatral de 2009 sobre Moby Dick da companhia britânica Spymonkey, em que uma

sereia aparece cantando e dançando de forma bastante lasciva diante dos

arpoadores do Pequod.

Para terminar com outra nota

humorística, reveja um capítulo de La baleine dans tous ses états, um

ensaio literário e de viagem pessoal sobre cetáceos, de François Gardé

(Gallimard, 2015). Neste engraçado capítulo Woodyallenesco, um suposto

editor argumenta em uma carta a Melville (“cher M. Melville”) os motivos da sua

recusa em publicar Moby Dick. Desde o início, ele estraga o título

(“sabemos o que significa dick”) e propõe outro como A la recherche

de la baleine perdue; depois o repreende pelo excesso de citações, pelo

fato de o autor não parecer saber para onde vai ou qual é o verdadeiro assunto

do romance; que o livro é muito longo, que na maioria das vezes “nada acontece”,

que o Pequod não faz escalas (“com a quantidade de lugares pitorescos que há no

Pacífico”), que os diálogos são inverossímeis (marinheiros, “gens de sac et de

corde”, que falam, criticam, como filósofos ou personagens de teatro), que não

apareçam mulheres... O fictício editor de Melville recomenda: “Um livro sobre a

caça da baleia pode sem dúvida interessar, mas escolha um ângulo, apenas um, e

atenha-se a ele.” E finaliza: “Não desanime, reflita sobre as minhas críticas,

não se deixe levar por não sei que algazarra metafísica, tire Ahab do mundo

estéril das teorias e dos arquétipos”. Eu poderia ter sugerido, aliás, que aparecessem

mais sereias...

* Este texto é a tradução livre

para “Moby Dick y las sirenas”, publicado aqui, no jornal El País.

Comentários