A raiz das metamorfoses

Por Marcelo Moraes Caetano

O estudo do sânscrito, tão

relevante aos filólogos, tem uma inevitável fronteira com o conjunto sapiencial

védico, de mais de 6000 anos de idade, inscrito nos livros mais antigos de que

o ser humano tem notícia. O pensador britânico William Jones, em 1786, na

confraria denominada “Sociedade de Calcutá”, contribuiu enormemente para

desvelar a cortina de fumaça que escondia o elo perdido entre línguas como

latim, o grego, as línguas eslavas e germânicas, entre outros troncos linguísticos

supostamente díspares, ao demonstrar que suas raízes se fundavam numa

protolíngua cujo nome é “Indo-Europeu” – pois o sânscrito veio da Índia e se

deflagrou pela Europa; e vice-versa! O idioma sânscrito, como ensinam os

mestres, deve ser estudado como fórmulas matemáticas revestidas de poesia, pelo

fato, já mencionado, de ser oriundo da tradição védica, cuja busca é a

desconstrução das fantasias que semicerram olhos e olhares das sociedades.

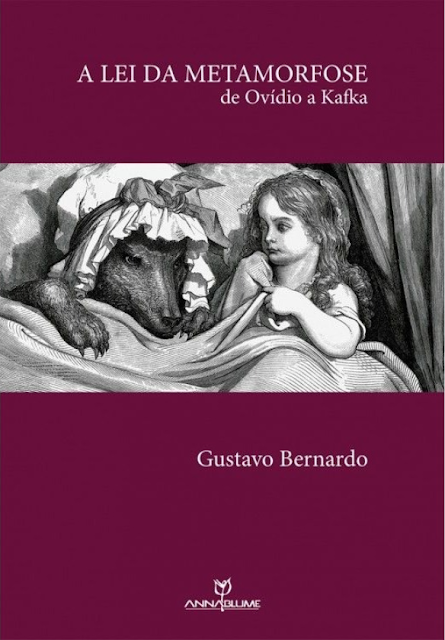

Inicio esta pequena leitura de A

lei da metamorfose – de Ovídio a Kafka, de Gustavo Bernardo, com a menção ao

sânscrito e sua potência e eficácia desveladora da fantasia social pelo fato de

que a obra de Gustavo é igualmente potente e eficaz, e também de modo

anatomicamente poético, para dissipar certas névoas que turvam o entendimento

da matéria da transformação, assim como as línguas, por iguais metamorfoses,

provieram de uma unidade a que retornam, como os pré-socráticos precursores de

Ovídio anunciavam: “De onde as coisas partem, para aí mesmo retornam”. Também

me pareceu importante a menção ao sânscrito e à filologia porque o livro

derrama loas merecidas ao trabalho de filólogos em relação aos textos, aos

mitos e aos símbolos prototípicos abordados nas marés das páginas. Todas essas

questões atinentes à linguagem, à fantasia, ao poético e ao matemático, enfim,

vicejam no livro.

Gustavo Bernardo mostra, à maneira

do erudito William Jones, que, por trás de mitemas (como diria Barthes) de “A

Bela e a Fera”, “o Dragão”, “o Lobo”, “Kafka”, “a Criatura”, em síntese, há sempre

uma espécie de rito iniciático em que se retorna ao paraíso de que fomos

cruelmente expulsos pelo capricho literalista (e não literário) de um Deus

Monoteísta (não seria o Monoteísmo uma forma de ditadura?), uma Entidade

Absolutista do mais alto patriarcado judaico-cristão-arábico.

Eric Berne, discípulo heterodoxo

de Freud, com suas lições de Análise Transacional, vem nos lembrar, compondo o

coro com Gustavo Bernardo, que todos nós nascemos príncipes ou princesas; que

algum feitiço FATÍDICO nos torna sapos de olhos esbugalhados e tez macilenta e

pegajosa; e que, por causa disso, precisamos despender parte significativa do

significado de nossos significantes da vida para que esse feitiço enfim se

desfaça sotoposto por um encanto FEÉRICO que nos restitua a beleza e a nobreza principescas

de nosso pedigree. Não é à toa que “fatídico” e “feérico” são filologicamente

palavras da mesma etimologia de “fato”, de “fado” e de – FADA. Isso porque

geralmente cabe a uma fada ao avesso, uma anti-fada, geralmente conotada como

“bruxa”, nos malfadar ao feitiço batráquio, do qual saímos pelas mãos de uma

fada que vê de cima, uma meta-fada, a nos retirar o fado dando-nos seu

correlato luminoso e feminino, o que nos liberta e permite nosso retorno a ser

o que sempre fomos.

A condição da mulher, naturalmente

trazendo em seu encalço todas as “populações secundárias”, no dizer de Simone

de Beauvoir, nesse jogo lúdico-sado-masoquista, é bem evidenciada por Gustavo

Bernardo. Ele mostra que, num subtexto sibilino, quase sempre nos contos

tradicionais a mulher é castigada pelo simples fato de incorrer no fado de ser

mulher. Se a isso se somar o fado de ser bela, o castigo geralmente é dobrado. Afinal,

a beleza desmistifica o prazer que padres inquisidores, exemplo citado no

livro, devem recalcar a fim de manterem suas fachadas de seres não

metamorfoseantes.

O atrito entre a civilização e a

natureza, que um Bacon rebaixou ao nível mais grotesco ao afirmar que “a

natureza deve ser subjugada e torturada pela racionalidade”, é igualmente

revisto em sua epifania, digamos, pré-Éden: sem pecado, sem separação, sem

dualidade. Tortura-se o bicho, a criatura, a fera, o lobo, o dragão, por serem

entidades que representam ser possível viver sob o sol e o ar puros do estado

de natureza “de onde as coisas partem”, ou seja, primitivo, primevo,

primordial.

Para não tirar ao leitor a saga

deliciosa, filológica e poética em que Gustavo Bernardo se embrenha, estendendo-nos

a mão, estaciono por aqui meus comentários. Deixo que eles se metamorfoseiem com

o condão da fé e do terror de quem se aventurar ao livro.

Pode ser que este leitor,

aturdido, prefira ficar “como as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar”, de

Raul Seixas. Mas o mais desejável é que tenham estômago bastante para digerir a

doce monstruosidade por trás de fatos comezinhos aparentemente banais, como uma

repugnante barata desprezível, que entretanto é um respeitável cidadão

civilizado, numa inversão da tortura de Bacon há pouco aludida, pois aqui é a

natureza que subjuga e tortura a racionalidade. Há fatos e fados “normalizados”

por uma sociedade que demoniza as metamorfoses como verdadeira afronta ao

status quo codificado em livros religiosos teologais e tratados de metodologia

científica igualmente, não raro, teologais.

Sugere-se que é por isso que os

fados se desvanecem quase sempre com a conduta de fadas celtas – criaturas

femininas e alheias às codificações patriarcais, flutuando por sobre elas –, de

tal maneira que seja possível uma restituição da “criança saudável”, para

evocar Eric Berne mais uma vez quando descreve e desdobra seu “triângulo

dramático” em “perseguidor, salvador e vítima”. A criança estava no início e

estará no fim, mesmo passando pelo estágio de vítima, mas só após a temível

metamorfose a que deverá lançar-se sem medo, nem culpa.

“A lei da metamorfose” é como um

sânscrito, que mostra haver, por baixo da inelutável campanha de gregos contra

troianos, uma mesma raiz, a qual, por isso mesmo, pode ser desvendada com o

estatuto de lei. O “bem” e o “mal”, assim, se submetem a um mesmo superestrato

linguageiro, que a literatura, por ser poética, expõe até os andaimes mais

anatômicos e matemáticos como uma lei sólida que se desmancha no ar.

Comentários