A renúncia como obra de arte

Por Alejandro Badillo

Para o escritor, deixar uma página

em branco é uma tragédia. A hiperprodutividade deste século privilegia a

progressão e a finalização. A desistência parece um estado de espírito em

extinção, algo vergonhoso. Isso foi expresso, talvez intuitivamente, por Herman

Melville em seu conto “Bartleby, o escrivão”. Na história, o funcionário

recém-contratado leva a recusa, o não-fazer, até o último limite. No jovem

capitalismo estadunidense ― não podemos esquecer que o título do conto inclui como

subtítulo “Uma história de Wall Street” ― era revolucionário e perigoso não se

inserir no aparelho produtivo. Parar o ciclo de produção e consumo capitalista

não pela destruição de máquinas, como os luditas fizeram no século XIX, mas

pela inação parece um cenário próximo aos nossos tempos, especialmente após o

surgimento da Covid-19 e a desaceleração da economia mundial por vários meses.

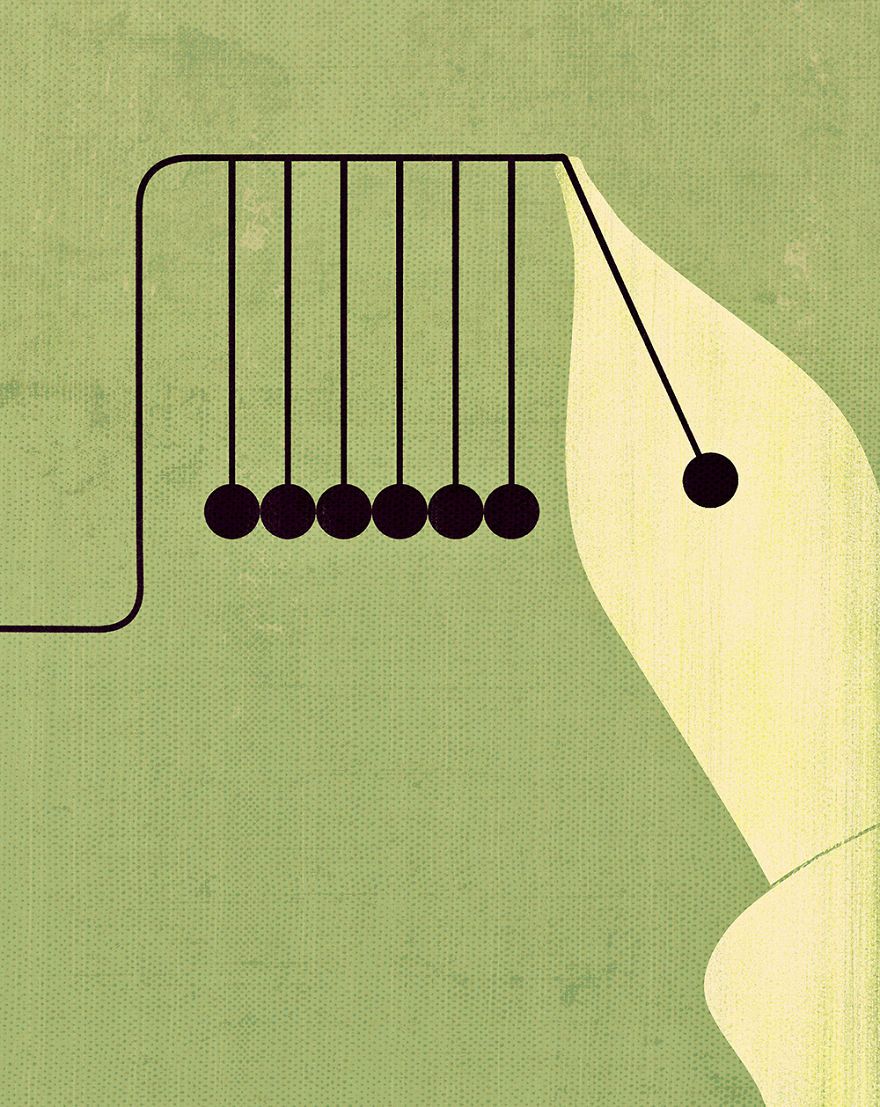

Na narrativa, abortar a

possibilidade de concluir uma história pode ser, muitas vezes, um avanço. A

reflexão que nos obriga a dar um passo atrás faz da escrita um processo

artesanal, longe dos sistemas de produção em massa que fabricam quase tudo o

que consumimos. Escrever à mão, por exemplo, exige que você configure o que

quer dizer com antecedência e depois inicie um movimento, um impulso nervoso

que só cessa quando você precisa colocar em ordem uma nova frase. Na era

industrial, com o advento das máquinas de escrever no final do século XIX, a

escrita tornou-se impessoal e mecânica. Imprimir palavras em um piscar de

olhos, portanto, tem um caráter mais definitivo. No entanto, há também o risco

de esgotar o pensamento naquela área aparentemente uniforme.

O autor estadunidense Henry Miller

relata que digitar em sua máquina de escrever, bater as teclas febrilmente,

lembra uma luta de boxe. Mesmo às vezes o golpe pode te deixar vazio e o

agressor fica no meio do ringue sem saber o que dizer, para onde ir. Quase não sente

aquela dúvida, baixar os braços, desistir, são elementos valiosos porque o

obrigam a imobilizar as mãos e olhar o que está à sua frente como se fosse obra

de um estranho. Hoje a história continua correndo na mente do escritor enquanto

a tela permanece em branco, como uma superfície estéril. A recusa em seguir é

apenas a ponta do iceberg porque, submerso, submerso na doçura dos dias, está

se formando uma ideia, uma frase que aparecerá a qualquer momento e que será a

origem de outras.

A renúncia na arte,

particularmente na literatura, tem vários disfarces. Um deles é a digressão.

Este recurso ― um incômodo para alguns leitores ― é um elemento problemático

para quem espera uma história sem lacunas ou dúvidas. A digressão é,

simplesmente, uma negação disfarçada: são passos que vão e vêm, dão voltas, regressam

ao ponto de partida para tentar um novo desvio ou fuga. Como o silêncio não é

uma opção, como algo tem que ser feito, surge a tagarelice que foge da

coerência e se refugia em frases que se contradizem, se sobrepõem ou dizem as

mesmas coisas.

O autor austríaco Thomas Bernhard

é, talvez, um dos maiores arquitetos desse procedimento. Sua renúncia ocorre em

dois níveis: a dolorosa certeza de que a linguagem é insuficiente para contar qualquer

coisa e a fala alucinada dos personagens que significa, para quem sabe ver, a

impossibilidade de seguir em frente. Todos os cenários que o autor descreve são

determinados por objetos, plantas ou mesmo edifícios que foram abandonados. Em Correção,

um de seus romances mais famosos publicado em 1976, o personagem principal

reconstrói febrilmente e sem sucesso os planos de um certo Roithamer de erguer

um prédio em forma de cone no meio da floresta. Você nunca sabe, com certeza, a

funcionalidade ou objetivo do projeto. O não uso, a não utilidade, é também

outra forma de renúncia.

Há casos em que uma obra nunca se

realiza, mas, milagrosamente, é levada adiante graças justamente à recusa.

Refiro-me especificamente ao caso de Joe Gould, um morador de rua de Nova York

que provavelmente era a ovelha negra de uma família rica. O homem, para ser

mais preciso, formado em Harvard, se dedicou a pedir ajuda à elite boêmia da

cidade na década de 1940. Seu motivo de vida era a construção de uma história

oral de Nova York, uma obra, segundo ele, muito volumosa, que compilou centenas

ou milhares de entrevistas e conversas que ele teve com pessoas da cidade. O

personagem pitoresco foi o tema de uma famosa crônica de Joseph Mitchell, um

dos principais colunistas da The New Yorker na época. Os dois

desenvolveram uma estranha amizade, pois Mitchell deu-lhe dinheiro na esperança

de aprender mais sobre seu ambicioso projeto e quase o manteve por longos

períodos. No entanto, quando ele quis mais informações sobre a história oral,

Gould era sempre evasivo, mesmo com a possibilidade de, graças a Mitchell,

alguma editora famosa publicasse sua obra.

Depois de um tempo, o cronista

percebeu que a obra não existia. A única coisa que ele tinha era uma série de

folhas surradas que ele constantemente reescrevia com duas ou três anedotas de

sua juventude que iam entre a memória e a implausibilidade. Quando Mitchell

confrontou Gould para lhe dizer a verdade, ele entendeu, como numa epifania,

que a obra era a pessoa à sua frente: a renúncia à escrita, o fracasso

personificado no cotidiano de um vagabundo, era a proposta artística, a única

realidade. Anos depois, Mitchell publicou O segredo de Joe Gould,

uma crônica que recupera a vida do clochard nova-iorquino. Curiosamente,

após ter consolidado sua carreira com essa história, Mitchell sofreu uma

espécie de bloqueio criativo que o acompanhou até sua morte em 1996. O

cronista, uma inspiração para muitos, não parava de ir ao prédio da The New

Yorker; no entanto, a partir de 1964, não produziu um único texto. Ele

sempre recebeu seu salário.

Imagino Mitchell, trancado em seu

escritório, sozinho, sem atender uma única ligação. Talvez tenha tentado

escrever uma história. Em sua mesa há dezenas de anotações, folhas de papel

rasgadas e arrumadas à sua frente. Talvez não haja nada e o escritor se limite

a observar, pela janela, uma cidade que narrou quase rua a rua e que agora, no

final do século XX, perdeu para ele a relevância. Suas crônicas, cheias de

nostalgia, tentam deter o tempo e às vezes conseguem, quando lemos a descrição

pontual de uma taberna e seus frequentadores ou os truques dos ciganos nova-iorquinos

para enganar qualquer passante desprevenido. Mitchell perdeu a relação que

tinha com a cidade grande e, por isso, decidiu se calar. A resignação, por

vezes, mantém a memória mais viva e isso, no fundo, é outra forma de arte.

* Este texto é a tradução de “La

renuncia como obra de arte”, publicado aqui em Confabulario.

Comentários