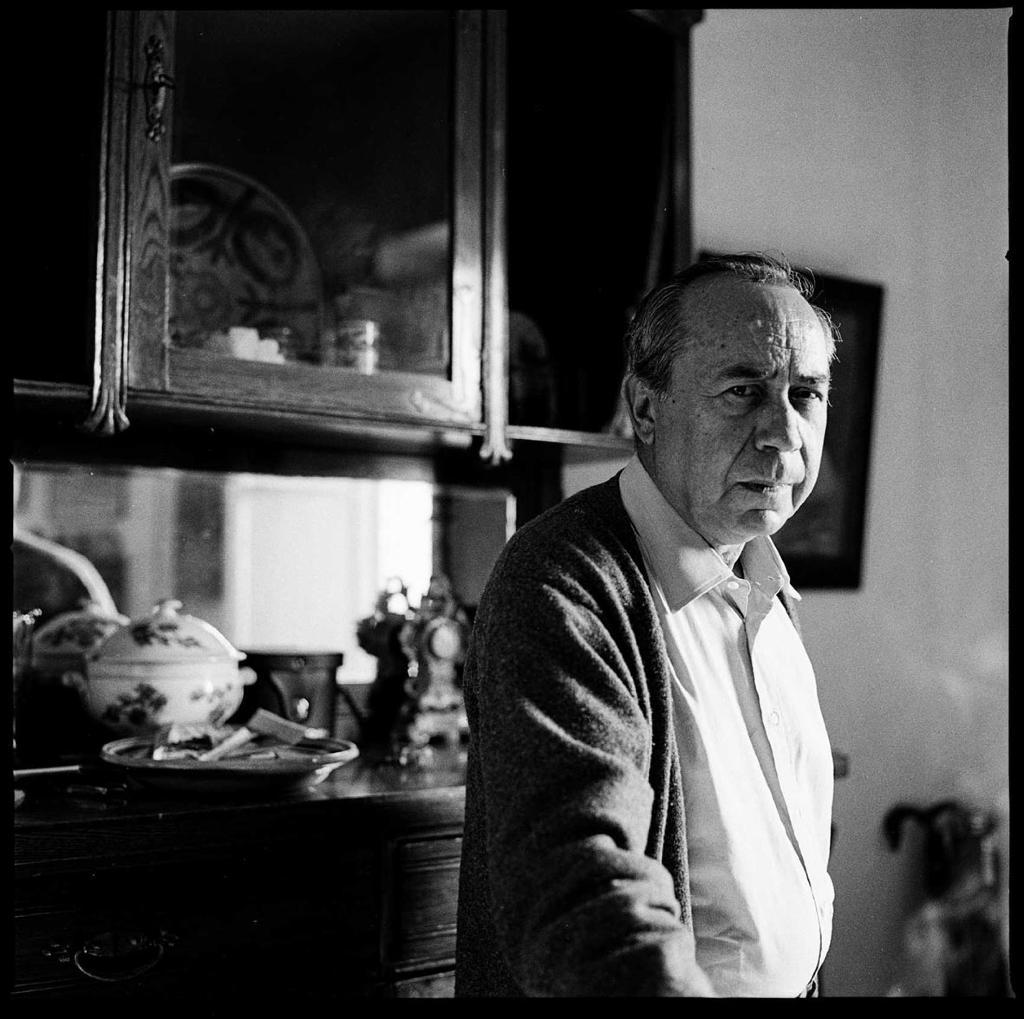

Leonardo Sciascia queria saber a verdade

|

| Leonardo Sciascia. Foto: Angelo Pitroni |

O tempo se confunde nas ilhas. As

civilizações chegam por meio de naufrágios, as mudanças no ritmo das ondas. Assim,

na Sicília o século XX teve seu maior expoente bem entrado no século XVIII. A

ética e, portanto, a estética de Sciascia ― autor de nada menos que uma

versão siciliana do Candido de Voltaire ― é a do século das luzes. Sua

paixão por Stendhal, ao qual devotou uma infinidade de artigos e um livro

inteiro de ensaios, origina-se de sua ancoragem comum naquele mundo mais feliz

e menos temeroso, o de Diderot, Voltaire e Sterne. Um mundo em que o leitor era

cúmplice e em que o humor era uma arma de combate. Um mundo que acreditou

justamente na possibilidade de se compreender. A psicologia e a melancolia

nunca interessaram muito a Sciascia, autor de romances cada vez mais breves,

mas cada vez mais complexos. O que importava para Sciascia era a clareza, a

geometria da trama e como esta poderia de alguma forma refletir uma verdade

velada e romper com a cumplicidade criminosa. Para ele, a literatura era uma

ferramenta de conhecimento. Um enorme laboratório onde se testava a fragilidade

dos mitos.

Para a criança criada por mulheres

que se benziam por qualquer motivo, a razão era um refúgio, uma salvação da

dupla irracionalidade do fascismo e da religião. A sua prosa, sempre

transparente e ao mesmo tempo nervosa, serve a um único propósito: denunciar a

grande mecânica das mentiras públicas, denunciar aqueles falsos espelhos que

nada mais são do que enormes armadilhas para os incautos. Todos os livros desse

siciliano meio fora da caixa são panfletos, às vezes violentos, quase sempre

satíricos, geralmente implacáveis, onde a única coisa que se salva é a

consciência solitária de algum juiz aposentado, de algum policial que lê muitos

livros franceses como agachar-se completamente diante das ordens do grupo.

Manifestos em forma de romance como os de Voltaire, Sade ou Diderot, autores

que inventaram o romance moderno precisamente porque nunca se interessaram

muito pela verossimilhança de suas ficções ou pela psicologia de suas

personagens.

Leonardo Sciascia queria saber a

verdade, por isso começou a inventar histórias. Foi criado em uma terra de

mitos e em um momento histórico quando a verdade era mal vista. A criança que

foi salva deste ambiente opressor lendo A cartuxa de Parma, escreve não

para ditar, mas para ler melhor. Leu Stendhal que entendia tão pouco sobre a

Itália e sobre si mesmo, mas também leu aqueles dois ou três mortos que

apareciam toda semana nas ruas de sua cidade, dos quais todos de repente paravam

de falar.

A maneira como dizemos as coisas,

como as inventamos, como as lemos modifica a realidade, a transforma, a define.

Somos o que contamos e tentamos viver de acordo com as regras dessa história.

Sciascia acredita que a história é sempre muitas histórias, lê-la como romance

não é distorcê-la, mas entendê-la, porque é assim que tentamos viver, como em

um romance. Como o famoso mafioso que voltou a matar novamente depois de ver O

poderoso chefão, de Francis Ford Coppola. Que voltou a matar de novo

justamente porque o filme pouco ou nada tinha a ver com sua vida real como

assassino de aluguel em Nova Jersey e sim com a lenda que teceu sobre isso,

sobre o que gostaria de ser. A história é tantas vezes a desses equívocos, a do

mafioso que quer ser Marlon Brando, a de Marlon Brando que inventa do nada um mafioso

ideal que no fundo é o seu pai, quem sonhou ter e não teve. Mas também a da

bruxa que se dispõe a ser queimada por seus juízes para satisfazer suas

fantasias mais recônditas, em A bruxa e o capitão, um dos romances com o

qual Leonardo Sciascia, com a modéstia de um aposentado que só quer se

divertir, revolucionou a fronteira dos gêneros literários. Romance documental,

ensaio de vozes múltiplas, colagem e ao mesmo tempo homenagem a Manzoni

meio século após sua morte, A bruxa e o capitão descansam inteiros ― como

12 + 1, Portas abertas, O teatro da memória ou Autos

sobre a morte Raymond Roussel ― em registros judiciais antigos,

completamente verdadeiros, mas tão incríveis, tão rebuscados em suas conclusões

que apenas um escritor de ficção pode interpretá-los em sua extensão máxima.

Leonardo Sciascia nasceu em

Racalmuto, Sicília, em 1921, e sua obra nada mais foi do que uma enorme

investigação sobre esses dois dados essenciais, a data e o local de seu

nascimento. A protagonista de todos os seus livros, mesmo daqueles que não se

passam na ilha, é a Sicília. A Sicília de sempre, mas sobretudo a da sua época.

Mas essa investigação sobre seu lugar no mundo não foi alimentada nem pela

melancolia, nem pelo orgulho, nem pela nostalgia. O Sciascia que escreveu sobre

seu povo inúmeras vezes era tudo, menos um escritor de uma pequena cidade.

Sciascia estava obcecada com a civilização do mundo. Uma longa entrevista com

Marcelo Pavoni foi chamada justamente de “A Sicília como metáfora”. A ele não lhe

interessava apenas a globalização das práticas mafiosas, mas também uma certa

indiferença, um certo silêncio cúmplice ao seu redor. A mistificação da

violência que a perpetra tanto quanto as armas e os punhais. Muito antes de se

tornar evidente, ele viu como a frivolidade, o sussurro e a tendência de

embelezar o crime teriam sucesso em perpetuar o poder em suas mãos. Seria

possível um Berlusconi todo-poderoso com Sciascia vivo, fazendo perguntas

incômodas a partir da Sicília? Ou melhor: os romances de Sciascia não são uma

explicação às questões relativas a como essa anomalia democrática que é o

Cavaliere não é nada anômala? Nem Fujimori, Menem ou Chávez, as FARC ou

Sebastián Piñera são anômalos. Nas mesmas salas de tortura da inquisição,

Sciascia descreve em seu romance Portas abertas, um júri que se reúne

para decidir se deve ou não aplicar a pena de morte a um detido. A tortura e as

fogueiras de ontem apenas receberam o véu da razão ou da lei. A Sicília, ao se

recusar ao progresso, ao manter a mecânica oculta do mundo feudal, teria

antecipado as transformações que a generalização do capitalismo mundial traria

consigo. Os sucessos da máfia siciliana nos Estados Unidos eram a prova de que

paradoxalmente as regras e costumes mais primitivos, os do feudo e da tribo,

eram os únicos que sabiam se adaptar plenamente ao mundo mecanizado do excesso

de informação.

Há uma estátua dele em Racalmuto:

com uma gravata bagunçada, rosto e corpo redondos, ele ainda anda na calçada de

qualquer rua. Sciascia nasceu perto, muito perto de Caos, a cidade onde nasceu

Luigi Pirandello. O ganhador do Prêmio Nobel era filho dos proprietários da

mina de enxofre local e Sciascia, por sua vez, filho de um pequeno operário

dessas mesmas minas. O adolescente Leonardo Sciascia viu no responsável por Seis

Personagens à procura de um autor mais que um vizinho, um irmão literário mais

velho com quem quase todos os seus livros dialogam e discutem. Seus romances e

peças, cheias de personagens que duvidam de sua identidade, foram, segundo

Sciascia, puro realismo siciliano. Em grande parte, a obra de Sciascia quer

retornar ao contexto de Pirandello, o absurdo não só como condição psicológica

e existencial, mas como consequência do meio social, da vida política. Aí onde

a verdade foi sequestrada pelo poder, a fronteira entre a ficção e a realidade

não faz nada além de ficar mais tênue a cada dia. Perdendo-se tanto que acaba

matando ou se deixando matar por um jovem cheio de vida, o irmão mais velho de

Sciascia, aquele que parecia muito mais bem armado do que ele para viver e ter

sucesso. Uma morte que pode ser o motivo do eterno ceticismo de seu irmão mais

novo, Leonardo, obrigado a dar um testemunho por ambos, por ele e por seu irmão

morto.

Sciascia aplicou o método de

Pirandello, seus jogos entre ficção e realidade, ao jornalismo, onde tudo se

espera que seja verdade, onde tudo é documentado. Repetidamente, Sciascia

mostra os limites desses documentos, como a verdade nele também pode ser mascarada

e como a máscara pode ser o rosto verdadeiro. Assim, seguindo a trajetória de

Ettore Majorana, o maior físico da Itália que desapareceu misteriosamente na

juventude, o autor repentinamente decide, contra todos os instintos

jornalísticos, parar de investigar, manter o segredo de sua personagem e nos

dar um final aberto. Majorana pode ter se tornado um monge trapista ― pelo

menos é o que Sciascia acredita ― mas se esse for o seu segredo, ele

prefere guardá-lo, ficar em silêncio diante de um túmulo anônimo que pode ou

não ser o do físico. A verdade de Majorana é para Sciascia outra, a de um

cientista que poderia inventar a bomba atômica em plena Itália fascista e que

escolheu o silêncio e o mistério diante dessa possibilidade. Um silêncio, um

mistério em que Sciascia lê o que ninguém mais leu antes dele: um ato político.

De Racalmuto, Sciascia foi para

Caltanissetta, para se tornar professor primário. Seu rosto redondo, seu terno

sempre impecavelmente bem posto, sua companheira, única em toda a sua vida, uma

conhecida colega de escola, com quem teve duas filhas; sua vida, tinha o rigor

e o gris do professor normalista. Um homem modesto de gravata, com sua

biblioteca, sua coleção de gravuras antigas, sua casa de campo e seu

apartamento em Palermo. Uma vida de aposentado repleta de documentos trazidos

por amigos e longas conversas repletas de longos silêncios. O silêncio que foi

precisamente a marca registrada da cidade sulfurosa de Racalmuto cujo lema diz:

“No silêncio me tornei forte”.

Esse silêncio era conhecido e

reconhecido por Sciascia em detalhes até mesmo em sua intimidade mais secreta.

Ele o perseguiu de cidade em cidade, onde foi transferido como professor em

escolas abomináveis onde ninguém estava interessado em aprender nada.

Sciascia recusou-se a romantizar o fatalismo siciliano. Era o que o separava de

outro grande leitor siciliano de Stendhal, Giusepe Tomasi di Lampedusa. Em O

leopardo, aquele tempo atemporal na Sicília se transforma em uma bela dança

de palavras e descrições minuciosas. Um hino ao imutável nas mãos de um herói,

o Príncipe de Salina, Fabrizio Corbera. A própria beleza da prosa despertou

suspeitas em Sciascia. Porque a violência não era nada bela vista de perto,

muito menos a miséria, o atraso, a humilhação ou a ignorância de que era

testemunha preferencial enquanto ensinava. Da qual continuou a testemunhar

depois, quando deixou o ensino pelo jornalismo, um jornalismo, o do início dos

anos 1950 na recém-libertada Itália, em que a palavra máfia era riscada

repetidamente pelos seus editores.

O leopardismo, a ideia de que tudo

deve mudar para que tudo permaneça igual, é assim para Leonardo Sciascia um

luxo de condes que ele nunca tinha podido se permitir. Para as personagens de

Sciascia, geralmente juízes crepusculares, burgueses céticos que colecionam

livros raros, nada muda e nada permanece o mesmo. Suas histórias passadas tanto

nos séculos XVII, XIX ou XX reproduzem os mesmos mecanismos, sempre denunciando

os mesmos tipos de miséria moral, seja a Inquisição, a bruxaria, a justiça

racionalista ou a medicina. Contra todas as formas de demagogia, Sciascia se

levanta, como um professor severo que conhece o mundo demais para ter qualquer

ilusão sobre ele. Mas ele também o conhece muito bem para fingir estar desiludido.

Sciascia, e nisso ele segue Stendhal mais radicalmente do que Lampedusa,

despoja-se de toda literatura por amor à literatura. Termina com toda ênfase,

com toda retórica, com tudo decorativo, com tudo que possa adoçar a parcimônia

dos fatos. Ele o faz não por falta de leituras ― seus livros são labirintos de

citações ―

mas por excesso. Segue ao pé da letra os preceitos não escritos do antirromance,

como a antipoesia de Parra, essa invenção de Stendhal. Romance sem trama, sem

mentiras, pura verdade escrita ao mesmo ritmo da respiração.

Não existem heróis nos livros de

Sciascia, nem anti-heróis, existem apenas atores que ocupam diferentes lugares

num palco. Não há humanismo de direita ou de esquerda, não há cumplicidade, mas

há prazer. O prazer estrito e rigoroso da observação justa, da frase

verdadeira, da trama aberta, da moral sem moral. Assim, Sciascia, que não

sorria nas fotos, confessa escrever por puro hedonismo. Não trabalhava

enquanto, ao ritmo de um livro por ano, entregava seus manuscritos ao editor.

Trabalhar foi o que ele fez na juventude como professor primário e na

maturidade como jornalista mal pago. A literatura era para ele um descanso, um

jogo, um recesso em que o leitor ― e isso o tornava um escritor popular

e querido, com um clube de amigos ainda ativo e inúmeras traduções ― compartilhava.

Progressivamente, ao invés de profissionalizar sua escrita, Sciascia mostrou

cada vez mais claramente a felicidade do diletante, o prazer do decifrador, do

descobridor. O segredo do apelo hipnótico com que seus romances policiais são

lidos reside precisamente no fato de que nós, os leitores, somos os únicos

policiais reais neles. Quando perguntado por que costumava manter o nome do

culpado calado, ele dizia, com toda a gentileza que não sabia quem era o

culpado, que deixava para o leitor encontrá-lo, se tivesse interesse em saber.

Ele não estava interessado. Qualquer que seja a solução que encontrou para a

intriga, valeu a mesma coisa, o importante não era saber quem, mas por que ou

como, aquela pergunta para a qual nunca há uma resposta.

Por isso, não poucas vezes a

solução do enigma está na primeira página. Com uma mistura sempre igual de

fascínio e ceticismo, Sciascia fala do que já é conhecido, os dados da

história, como algo suposto, algo possível, enquanto o que não sabemos, o que

mal adivinhamos é sua única certeza. É aqui que está a chave de seu método. O

que se sabe silencia, é o que ele põe em dúvida. A condessa de Tiepolo matou

friamente seu amante em 1912 + 1? Seu amante era ou não o soldado

assassinado? O romance respeita todas as conclusões e conjecturas, interessa-se

acima de tudo ver como essas conjecturas são negociadas, misturadas,

esquecidas, lembradas. Como a sociedade que este tribunal simboliza, constrói

suas sentenças. No final, antes da coisa julgada, quando pensamos ter passado

por todas as possibilidades do julgamento, Sciascia nos dá outra conjectura

inesperada, deixando um caso completamente encerrado em aberto.

Leonardo Sciascia veio ao mundo no

coração do mito siciliano, entre templos milenares, deuses sepultados e

camponeses silenciosos, mas também nasceu e, sobretudo, um ano antes do

fascismo chegar ao poder. Durante toda a juventude e parte da idade adulta

viveu sob o regime de Mussolini. Ler e escrever serão para ele uma forma de

oposição aos desfiles, às canções militares. Conhecerá em primeira mão todos os

rigores da clandestinidade, da resistência, mas também o silêncio oficial

daquela cidade que agora supostamente pode dormir de portas abertas. Os

romances de Sciascia repetidamente são um alerta contra uma sociedade que

dorme, que acredita ser impossível para a democracia ceder ao totalitarismo.

Abusos de linguagem, deturpações da verdade, intolerância, são o objeto de

muitos de seus livros, que também tendem a mostrar o perigo vivido por aqueles

que os denunciam.

O fascismo é, portanto, o pano de

fundo e o protagonista de Portas abertas, O caso Majorana

e Autos sobre a morte Raymond Roussel. Em A cada um o seu um

farmacêutico investiga a morte de um amigo até que ele próprio esteja morto. Em

O dia da coruja é a máfia, aquela máfia que segundo todos não existe,

aquela que mata um sindicalista. Em 1912 +1, as próprias origens do

fascismo, a sociedade supostamente confortável e vitoriosa de antes da Primeira

Guerra Mundial, são atacadas. Um mundo onde os suspiros de D’Annunzio embalam as

cabeças das meninas. Repetidamente a exploração é antes de tudo literária, é o

leitor de Sciascia que busca nos signos, nos documentos, nos gestos e nos

silêncios os signos do que não se conta e por isso mesmo é essencial. Os

indícios desse outro crime, o do silêncio, o da mentira, da qual a morte e os

tiros nada mais são do que a consequência inegável. Borgeano no espírito ―

muito mais do que todos os borgeanos argentinos juntos ― Sciascia vai da trama à

alegoria, da alegoria à realidade cotidiana, a do jornal e a de sua editora,

onde se destacou por seus gestos incômodos. Tão desconfortáveis quanto acusar

os mais famosos juízes antimáfia da Itália de instrumentalizar sua luta contra

a cosa nostra para obter dividendos pessoais e políticos dela. Acusação

aparentemente exagerada na época que se provou assustadoramente precisa.

Em O contexto, pela

primeira vez, Sciascia se preocupa em colocar seu romance em um país

imaginário. Uma cidade sem nome onde as pessoas têm sobrenomes espanhóis, onde

de repente uma série de juízes são assassinados. Esse país imaginário mais

tarde seria transformado na Itália, onde outros juízes começaram a ser

sistematicamente fuzilados um a um. Sciascia foi mais uma vez confrontado com

sua própria lenda pesada: a do pássaro sinistro que escreve o roteiro do que

mais tarde se tornará notícia de primeira página. De resto, o próprio Sciascia

não acreditava que os romances mudam a realidade que nomeiam? Não era esse o

fogo que animava sua escrita, o ato de exorcizar demônios?

Poucos foram os que presenciaram o

sequestro e subsequente assassinato de Aldo Moro, uma encenação de Todo modo,

seu romance de 1974. Esta era a história de uma série de assassinatos em um

retiro espiritual. As vítimas e os perpetradores eram democratas-cristãos e

padres. O herói na adaptação cinematográfica (Cadáveres ilustres, de

Francesco Rosi), foi interpretado por Gian María Volonté, com uma semelhança

física incrível com Aldo Moro. Prisioneiro, o herói do livro, do filme, e agora

da realidade de uma emaranhada armadilha de cumplicidade acabaria por matá-lo.

O corpo de Moro, que todos

pareciam ter desistido de procurar, apareceu crivado de balas entre a sede do

Partido Comunista e do Partido Democrata Cristão, simbolizando geograficamente

o fim do compromisso histórico entre os dois partidos, que Aldo Moro tentou

tornar realidade. Tudo, o sequestro, a ineficácia da polícia, as longas cartas

de Aldo Moro decifradas por todos os tipos de psiquiatras e especialistas em

cabala, pareciam ter sido retiradas de um romance de Sciascia, na época um dos

escritores mais conhecidos e prestigiosos da Itália.

O caso Moro parecia um romance de

Sciascia, talvez porque assim era. Foi o que pensou o escritor italiano, que

então se dedicou a escrever aquele romance. Um romance, como quase todos os que

escreveu, em que nada é ficção, em que tudo se supõe verdadeiro, mas

precisamente em que nos perguntamos em que consiste isso a que chamamos

verdade. Sciascia decidiu considerar o caso precisamente como um livro já

escrito que ele deveria simplesmente reescrever. Assim, ele seguiu o método de

Borges em “Pierre Menard, autor do Dom Quixote”. Reescrever uma obra em outro

contexto é escrever uma nova obra. Organizar os fatos do caso Moro, sabendo seu

fim, é uma maneira de realmente desvendar o que aconteceu. Ao contrário do que

busca o repórter ao estilo americano, não é no oculto, nos dados secretos que

está a verdade, mas no óbvio, no que todos veem, no que é declarado em voz

alta, onde se esconde o secreto. As cartas desesperadas de Aldo Moro de seu

cativeiro não são mensagens criptografadas que revelam onde ele está, mas sim

nos falam sobre quem foi Aldo Moro e porque seu assassinato se tornou uma

necessidade para todos, tanto seus amigos quanto seus inimigos.

Sciascia, que já havia tentado

essa perigosa façanha literária perguntando sobre inquisidores e vigaristas do

século XVII, agora o fazia sobre um caso que todos conheciam e que comovia a

todos de alguma forma. Seu livro, O caso Moro, só difere de

outras investigações do próprio Sciascia em Os esfaqueadores, 1912 +

1 ou O caso Majorana, devido à urgência e virulência de sua

língua. Sciascia fala sobre algo que dói. Moro é um homem de sua geração, um

sulista como ele, mas um homem que fez quase tudo ao seu contrário. Um democrata

cristão, cúmplice do silêncio que tantas vezes denunciou Sciascia. Um

representante particularmente talentoso do mundo do Honorável Andreotti, onde

as fronteiras entre a Igreja e a política e essas duas e a máfia nunca são

totalmente claras. O mundo de Todo modo, de O dia da coruja, mas

especialmente de Na terra dos infiéis, que denuncia um caso real, por

demais real, do Bispo de Patti, expulso de sua diocese por não ordenar

claramente a seus paroquianos que votassem pela Democracia Cristão.

Na linguagem de Moro, aquela que

ele diz sem dizer, aquela que se alimenta tanto da ambiguidade quanto do vazio,

da pura retórica do negociador, Sciascia detecta todas as contradições da

política italiana. Uma contradição que fica clara quando seus amigos e

colaboradores decidem que essa mesma linguagem que sempre foi deles, a de todos

os dias, não mais os representa. Esse Aldo Moro, aquele que pede, como sempre

pediu, para negociar, fazer acordos, não é mais o Aldo Moro que conheciam. Que

ele se tornou outro, um outro que já não importa mais encontrar ou salvar.

A tragédia de Moro é ser ele mesmo

quando ninguém o é. Moro, o homem, ainda está vivo, enquanto o próprio Papa

considera o político morto. O que acontece com seu corpo é apenas uma consequência

do que já aconteceu com seu nome, com sua máscara. Nesse assassinato, se previu

no que dariam as brigadas vermelhas, colaboracionistas tanto para a Igreja como

o Estado italiano, a Democracia Cristã e o Partido Comunista. Esta última

revelação deve ter sido especialmente dolorosa para Sciascia, durante décadas

um militante comunista, vereador e líder partidário de sua região, que se

distanciou precisamente dele na época do “compromisso histórico” auspiciado por

Aldo Moro, no qual viu uma armadilha que conseguiria transformar o PC em mais

um cúmplice da corrupção vigente.

Sciascia chegaria assim ao

Congresso italiano como um deputado radical, apoiando Marco Pannella. Na

Câmara, ele chefiará uma comissão de investigação do caso Moro, que

oficializará o que o exercício da literatura sobre o caso já lhe ensinou: o

descaso criminoso da polícia, seu esquecimento bem orquestrado, o descaso dos

políticos, a mentira impiedosa e a verdade implacável. Seus últimos romances, o

crepuscular O cavaleiro e a morte e o terrível Uma história simples

voltam aos mesmos velhos temas: justiça, silêncio e morte. Embora nesta última,

a morte onipresente que banha todos os seus romances, já não parece ser cada

vez mais casual. E a impossibilidade de parar de fumar sofrida por Vice, seu

inspetor em O cavaleiro e a morte, e a sensação de que a memória não tem

futuro ―

como seu último livro de ensaios intitulado, O futuro da memória (se é que a

memória tem futuro) ―, ainda acentuam o clima de ceticismo que permeou toda a

obra de Sciascia, um autor que só para tirar sarro dessa fama pessimista

intitula um de seus livros de ensaio Negro sobre negro.

Esse pessimista entusiasta, esse

moralista sem moral que pensava que a literatura existia para dizer a verdade,

encontrou-se num mundo de verdades relativas, em que a literatura se tornara

meramente decorativa. O que Sciascia sempre soube também acabou valendo para

ele: o fascismo na Itália e no exterior não precisa da força para se impor.

Silêncio e mito são suficientes. O sonho da razão não é aquele que produz

monstros, mas sua inconsciência, a passividade daqueles que deveriam ser seus

portadores. Sciascia viveu acordado em um mundo que depois dele preferiu e

prefere continuar dormindo em paz. Essa paz eterna e benigna que é sempre a dos

cemitérios contra o filho de Racalmuto que se rebelou lendo O vermelho e o negro,

a história de outra criança em um celeiro que se rebela lendo.

Comentários