O moderno

Por Enrique Vila-Matas

|

| Charles Baudelaire por Augusto Brouet |

“É preciso

ser absolutamente moderno”, disse Rimbaud. E um século e meio depois ainda sofremos

as consequências. Essa frase, além de intimidadora, comenta Calasso em La Folie Baudelaire, fez inumeráveis

vítimas, numerosos “escritores quase sempre medíocres, mas totalmente decididos,

como tal a seguir o slogan que os

havia cegado”.

Nos últimos

tempos recebemos constantemente notícias de pessoas que não sabem que é inútil dizer que são inovadoras, porque a longo prazo, se são revolucionárias ou tecnoplásticas, serão julgadas pelo tribunal digital do tempo, sempre implacável. Charles Dickens ou Franz Kafka nunca presumiram mudar a história

da literatura – nem a história de nada – e sem dúvida a mudaram. É uma prova de

que para transformá-la não é necessário dar o último grito. O futurista Julien

Gaul presumiu colocar tudo de pernas para o ar e hoje ninguém tem notícias

dele. Se minha geração viu morrer Thomas Bernhard, alguns setores da seguinte vão

a caminho de asfixiar-se de tanta presunção, inércia e opacidade do mundo que se

adere à escrita de seus comparsas teóricos do novo.

Em seu

momento, apenas Baudelaire esteve à altura das circunstâncias e talvez por isso

hoje é o único moderno que não nos parece antiquado. Brummel nos ensinou que o

ponto alto da elegância é a “simplicidade absoluta”. E Baudelaire que alcança o

limite máximo da modernidade não sendo moderno e limitando-se ainda a baldear o

movimento interno do mundo em que vive, embora reconhecendo nele uma “utilidade

misteriosa”.

Assim, a

revolução de Baudelaire, sugere Calasso, foi de caráter “conservador”. Baudelaire

havia lido Joseph de Maistre e Chateaubriand e com eles aprendeu, como escreveu

Christopher Domínguez Micahel, “o segredo da inovação anacrônica, a capacidade

de traduzir aquilo que parece provir de uma língua morta”. Sim, mentalmente,

foi mais fiel ao pintor Ingres e à Idade Média que ao romântico Delacroix. E não

pode se dizer que teorizara muito sobre a modernidade, mas buscou averiguar melhor

sua essência, isolá-la como se um elemento químico, registrar o peculiar, incessante

bramido nervoso que desde sempre a corroía e exaltava. Não a lenda dos séculos,

mas a lenda do instante, em sua volatilidade e precariedade; a lenda de um presente

que percebia que cada vez comunicava mais com a decadência e o vazio. E no

vazio, já se sabe, sempre acaba encontrando-se com algum célebre desconhecido. Um

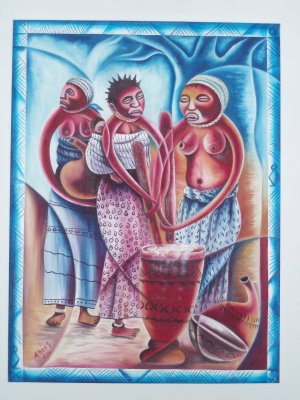

dia, mostraram a Baudelaire um objeto africano, uma pequena cabeça monstruosa talhada

num tronco de madeira por um pobre negro. “É realmente feia”, disse alguém. “Cuidado!”,

disse ele, inquieto. “Poderia ser o verdadeiro Deus!”

Na última página

de La Folie Baudelaire, na descrição

de um instante, Calasso parece adiantar o segredo da “inovação anacrônica” e a abaladora

e verdadeira índole do moderno: “O rumor contínuo dos troncos caindo sobre o calçado

dos pátios. Eram descarregados das carretas, casa por casa, ante a iminência do

frio. A lenha cai no chão e anuncia o inverno. Baudelaire assiste. Não tem necessidade

de nenhuma outra coisa que não seja esse som, surdo, repetido...”.

Quase ouvimos

aí, misturada com a queda abafada da lenha, a laboriosa respiração do poeta

ante o inverno. Baudelaire assiste e se prepara para escrever – com o nervo de

sua elegante simplicidade absoluta – uns versos que hoje são lendários, mas também

– por pertencer a nosso odioso e patético presente – o mais moderno que alguém

pode ler nestes dias em que comprovamos que nada é novo e tudo se repete tragicamente

no incessante bramido que nos exalta desde sempre: “Fremente escuto cada tronco que

desaba; O cadafalso não tem um mais surdo ronco.”

* Este texto

é a tradução de “Lo moderno”, publicado no jornal El País.

Comentários