Escritos nas margens

Por Mireya Hernández

|

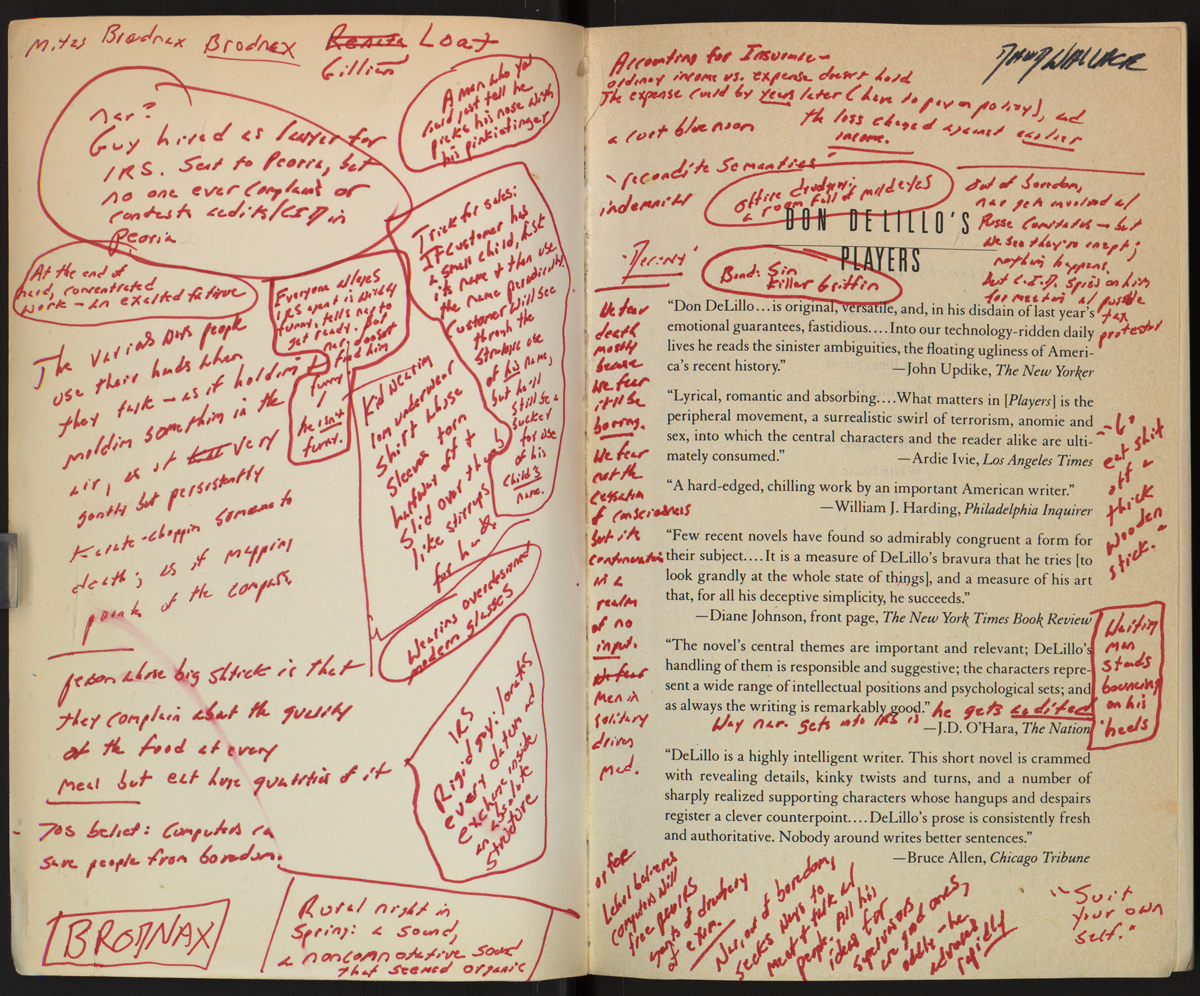

| O exemplar de David Foster Wallace de Players, do Don DeLillo |

Quando Nelson

Mandela estava preso na África do Sul, caiu em suas mãos um livro de

Shakespeare que circulava entre os presos e anotou seu nome ao lado de uma

passagem de Júlio César que diz: “Os covardes

morrem muitas vezes antes de sua verdadeira morte”. 260 anos antes, na

Bastilha, um jovem Voltaire estudava literatura e escrevia nas margens das

obras que lia. Os dois tiveram mais sorte que Sir Walter Raleigh, que foi decapitado

em Londres justamente depois de escrever uma declaração no livro que estava

lendo. Em condições mais favoráveis, outros como Milton, Quevedo, Thomas

Jefferson, Darwin, Jane Austen, William Blake, T. S. Eliot ou Northrop Frye, encontraram

consolo ou liberdade nas bordas imaculadas das páginas.

Coleridge,

um apontador compulsivo, chamou este hábito de marginalia. Os comentários do

poeta inglês eram tão famosos que seus amigos lhe emprestava os seus livros só

para recebê-los de volta integralmente marcados. Era um costume que já se praticava

nos textos clássicos do século I a. C. (os chamados escólios) e foi muito comum

na Idade Média (os monges que copiavam manuscritos costumavam preencher as

margens dos pergaminhos de expressões de desgosto e desenhos de coelhos suicidas).

O humor que povoa as margens dos livros pode ser negro como o dos frades

ou um pouco mais divertido como o de Juan Ramón Jiménez ou o de David Foster

Wallace na cópia de seu exemplar de Suttree.

Logo há um humor um pouco sarcástico, como o comentário que faz Sylvia Plath

junto ao fragmento do romance de Fitzgerald em que Gatsby espera na entrada da casa

dos Buchannan enquanto Daisy faz as pazes com seu marido: “O cavaleiro espera

fora, o dragão se deita com a princesa”.

Muitas vezes

a ironia se transforma numa crítica mordaz. Coleridge questionava a qualidade

das metáforas de Robert Southey. Mark Twain, que preenchia páginas inteiras com

suas opiniões e vitupérios, riu-se do inglês “péssimo” de John Dryden e escreveu:

“Um gato faria melhor literatura que esta” num romance de Sarah Grand. O escultor

e cineasta sem cinema Jorge Oteiza dedicou um poema a Octavio Paz no começo de Árbol adentro onde o acusava de não ter

talento e escrever poesia vulgar. David Markson, autor de A amante de Wittgenstein (o romance preferido de Foster Wallace),

escreveu: “Já nos entendemos em páginas anteriores, está começando a ser chato”

nas margens de Ruído branco de Don

DeLillo, casualmente o segundo romance favorito

do escritor malquisto. A letra pequena de Nabokov costumava traduzir para o

inglês frases singulares ao redor dos parágrafos que não gostava. Numa antologia

do New Yorker qualificou todos os contos

e outorgou a máxima nota a Um dia perfeito

para os peixes-banana, de Salinger, e o seu Colette. A maioria dos autores são mal qualificados, mas não é de estranhar

se tivermos em conta que o escritor e professor de literatura descrevia a obra

de T. S. Eliot e a de Thomas Mann como “de segunda” e “estúpida”, respectivamente.

|

| cópia das famosas anotações de Nabokov sobre A metamorfose, de Franz Kafka |

Poe, que não

aconselhava ler Dickens nem Hawthrone, dizia em seu ensaio “Marginália” que “as

palavras – sobretudo as impressas – são armas assassinas”. No prólogo dessa mesma

obra, que chegou a ser traduzida por Julio Cortázar, o estadunidense fazia sua

defesa particular dos espaços virgens que rodeiam o texto. É aí, fora dos limites

marcados pela página e o impresso, na periferia do discurso, onde o escritor e

o leitor se encontram. Em seu diálogo silencioso com o livro, o que lê se

revela. É um lugar onde “falamos conosco e, portanto, o fazemos com desenvoltura,

audácia, originalidade, com abandonnément,

sem censuras”, diz Poe. Valéry, que começou a comentar seus próprios textos

sobre Leonardo no interesse de ler o ensaio do estadunidense, não entendeu que

este publicara suas notas em separado e escreveu: “As publicações deste tipo me

fazem imaginar a história do homem cujo trenó é perseguido por uma alcateia de

lobos famintos. Ele joga, para ganhar tempo e espaço, tudo o que leva consigo. Começa

pelo menos valioso”.

Mas não são apenas dardos. Em algumas ocasiões se encontram tesouros como a frase deixada por uma

menina num exemplar de O apanhador no campo

de centeio – “Desculpe as manchas de salada de ovo, mas estou apaixonada” –

ou os apontamentos de Cristóvão Colombo na edição latina de As viagens de Marco Polo, que o almirante usou como caderno de bordo em

sua rota para as Índias. E de vez em quando aparece uma epifania. Na página 227

de um exemplar de Uma semana nos rios Concord

e Merrimack de Henry David Thoreau, que Kerouac havia pegado emprestado de

uma biblioteca municipal em 1949 e nunca havia devolvido, há uma frase

sublinhada a lápis: “O viajante deve voltar a nascer no caminho”.

Quando os

segredos da marginalia são revelados e o privado se converte em público (em

Oxford, Cambridge e Nova York há especialistas que competem por encontrar os

melhores exemplares anotados), começamos a conhecer melhor a pessoa que se esconde

por trás do leitor. É o caso de Graham Greene, um homem muito reservado que nos

permite seguir seu rastro nas margens dos livros que lhe pertenceram, como se pudéssemos

abrir uma janela em sua mente e ver tudo o que se passou por ali ao longo de

sua vida. Algo semelhante também ocorre com Walt Whitman, cujas leituras e

glosas nos mostram como se converteu em escritor. Suas influências, que vão da

retórica clássica à poesia de Tennyson e do misticismo persa à revistas de frenologia

do século XIX, revelam que sua maneira de compor provém de seu hábito de escrever

nas margens. Graças ao seu arquivo, sabemos que não compôs Folhas de relva num arrebatamento de inspiração, mas que transformou

notas que havia tomado previamente em longas frases poéticas. Seus apontamentos

são, como no caso de Coleridge e Valéry, o ponto de partida de sua obra.

Marguerite

Yourcenar dizia que reconstruir a biblioteca de uma pessoa é uma das melhores

formas de recriar seu pensamento. Não parece difícil fazer isso com Foster

Wallace, cuja obsessão pelas anotações pode-se ver em seus exemplares de Cynthia

Ozick, Christina Stead e John Updike. Num espécie de horror vacui de ideias, cifras, garatujas, carinhas sorridentes e post-it, o autor de Graça infinita enriquecia os originais até convertê-los em outra coisa.

Porque nas

margens não há apenas palavras. As vezes há um símbolo ao lado de uma frase ou

um desenho como o que fez Sylvia Plath em seu próprio diário para ilustrar um

pesadelo em que era perseguida por um cachorro quente e uma nuvem de caramelo, ou

as baratas que Nabokov desenhou na primeira página de A metamorfose, ou o homem sentado frente à sua mesa de trabalho de

Kafka, ou as flores que Keats desenhava em seus manuscritos, ou as estranhas

personagens que Samuel Beckett esboçava nos cadernos de Watt, ou as caras deformadas de Proust, os nus do período insone de

Henry Miller, os desenhos hilários de Kurt Vonnegut, os tracejados por Ginsberg

em seus próprios livros, os de Leonardo da Vinci, ou aquele que Bukowski enviou

junto numa carta para uma revista literária, ou o retrato de Borges depois de

ficar cego. Qualquer um desses nos faz mergulhar no inconsciente do que com seu

lápis demonstra aquilo que disse Edmond Jabès: “Que tudo seja branco para que

tudo seja nascimento”.

Ligações a esta post:

* Este texto é uma tradução de Escritura en los márgenes", editado no El cultural

Comentários