A ignorância, de Milan Kundera

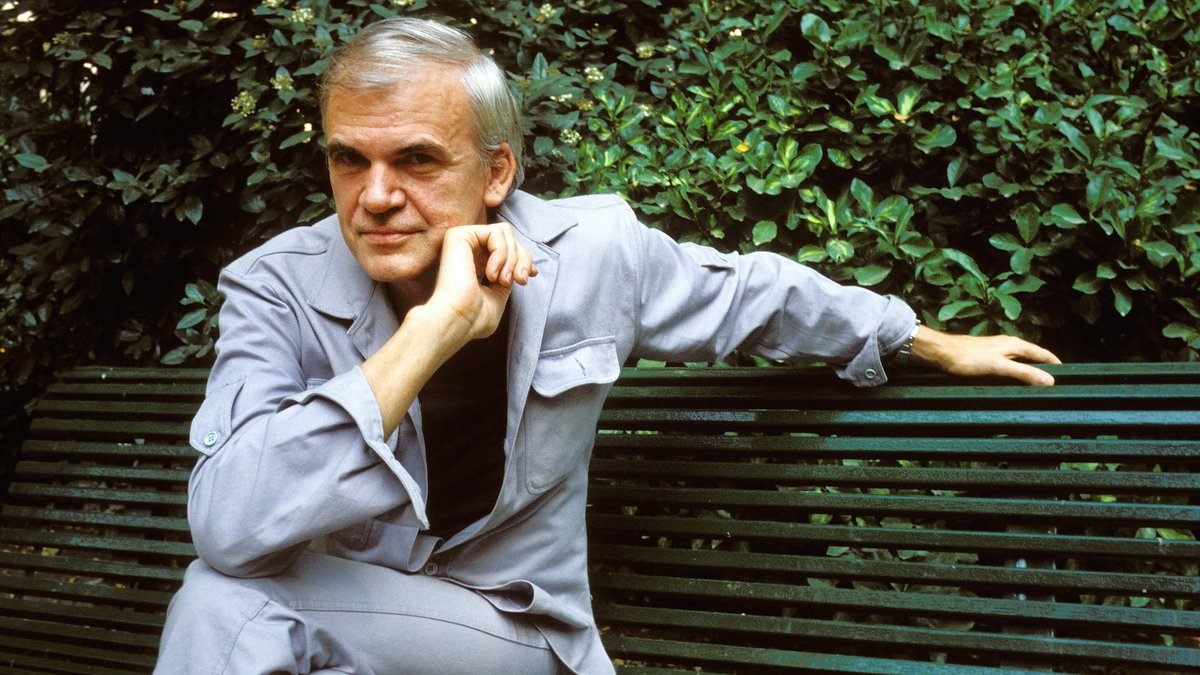

Por Christopher Domínguez Michael

Não sem certa

culpa descobri, ante A ignorância,

que há quinze anos não lia um romance de Milan Kundera. A brincadeira (1967), A vida

está em outro lugar (1973) e O livro

do riso do esquecimento (1978) formam uma trilogia essencial na e sobre a

história contemporânea da Europa. Irei mais longe: Kundera foi decisivo para

que muitos leitores ocidentais rompêssemos as últimas amarras sentimentais e

simbólicas com o universo stalinista. Quando vivíamos à sombra da cinzenta

árvore da ciência, perdíamos o tempo buscando em Trótski, Bruno Rizzi, Charles

Bettelheim ou Rodolf Baho uma iluminação teórica que prometia entender esse

eufemismo chamado “real socialismo”. Kundera, com essa convicção não apenas

brinda a arte do romance, aparece para permitir, às vítimas da ilusão lírica,

o festejo da queda do Muro de Berlim em 1989.

Mas a

história castiga seus profetas. Kundera, nascido na antiga Tchecoslováquia em

1929 e refugiado em Paris desde 1975, olhou de fora a Revolução de Veludo, obra

direta de outra geração, a de Václav Havel, o dramaturgo-presidente.

Entretanto, Kundera continuou publicando ensaios luminosos sobre música e

literatura (A arte do romance, 1986 e

Os testamentos traídos, 1996) e um par

de romances que acrescentavam sua riqueza erótica e intelectual: A insustentável leveza do ser (1985) e A imortalidade (1990).

Quando

Alexander Dubcek morreu, em 1992, o rosto humano da Primavera de Praga, muitos

se perguntaram se seu desaparecimento não seria também o de Milan Kundera. A ignorância é a resposta do romancista

a esse apressado epitáfio.

Em 1955,

Kundera tomou a decisão capital na vida de um escritor. Abandona o tcheco pelo

francês para escrever não só teatro e ensaio, mas também o romance. Além disso,

supervisionou as antigas traduções de sua obra e deu às versões francesas “o

mesmo valor de autenticidade que o texto tcheco”. Não é preciso saber tcheco

para entender sua trilogia seguinte formada por A lentidão (1995), A identidade

(1997) e A ignorância (2000) como um

voto de pobreza, com tudo o que há de humildade e soberba em tomar as Ordens.

Diferentemente de Kafka, para quem o alemão era a língua do judaísmo europeu,

ou de Nabokov, quem elegeu o inglês como um capricho genial contra a extinção,

a Kundera, aparentemente, nenhuma razão radical o forçava a abandonar sua

língua nativa. Talvez em A ignorância

estejam as razões explícitas dessa decisão.

O voto de

pobreza de Kundera reduziu o léxico em A

lentidão e em A identidade, nouvelles à maneira de receber a

hospitalidade do público francês majoritário. A primeira resgata o museógrafo e

libertino Vivant Denon (1747-1825) e confronta a deliciosa preguiça do Antigo

Regime com a velocidade, uma das essências finisseculares, segundo os exegetas

pós-modernistas. Menos feliz resulta A

identidade, onde Kundera recorre a uma paródia que ele mesmo havia previsto

numa página magnífica de A imortalidade:

o casamento entre a alma eslava e a petulância francesa pode resultar tragicômico.

Ambas essências

se atraem com a gravidade que criam um vaporoso apocalipticismo cotidiano, onde

cada coito, embriaguez, gesto de desamor, piscadela inconsciente, doença da

alma ou do corpo, alcançam uma dimensão de dramática tortura dostoiévskiana...

que se resolve no divã de um psicanalista lacaniano. Esta impostação que é

notória em A identidade pode ser

vista nos filmes que compõem a trilogia das cores do polonês Kieslowski e é como

transcrever as sinfonias de Dvorak para as valsas e as mazurcas de Emile Waldteufel.

Por sorte, o

voto de pobreza tomado por Kundera depende de uma regra canônica estabelecida

pelo próprio romancista: o seu romance deve ser uma promenade a século dezoito. Em seus grandes momentos o escritor se

jogou no trapézio para evitar tocar a terra do século XIX e cair elegantemente

em pé junto a Diderot, Voltaire, Sade, Chordelos de Laclos. Até A imortalidade, com esses soberbos

diálogos entre Goethe e Hemingway, o surpreendente artifício funcionava: a má consciência

romanesca se salvava em nome do conto filosófico. Mas com um sentido de humor do

qual carecem “verdadeiros” escritores franceses como Marguerite Duras e sem a

inteligência geométrica de Cioran, outro expatriado, Kundera não podia ignorar

o risco nem fingir que lançava suas cartas à sorte sendo, como é, um brincalhão

empedernido e audaz.

Ante formas

breves e concentradas como A lentidão,

A identidade e A ignorância, Kundera foi intensificando os rigores de seu voto de pobreza. Em 1985, num congresso em

Madri, escutei um intelectual espanhol de conhecida trajetória antifranquista

interromper as lamentações dos escritores sul-americanos: “Senhores, eu também

sei o que é sair de uma ditadura sem ter nada a dizer”.

Kundera,

digno, deixou de se apresentar em Praga e ante ao mundo com um romance

instantâneo que acreditará sua autoria moral, intelectual e artística na

Revolução de Veludo. Talvez contra sua vontade, com as personagens de A vida está em outro lugar, se viu deslocado

da história, embora esta houvesse lhe brindado uma satisfação política.

Retirou-se, meditabundo, talvez se perguntando se a destruição de seus

perseguidores não seria também o fim de sua vida estética. Não abandonou o

romance mas guardou silêncio nele ante a Tchecoslováquia como problema. Uma década

depois, quando a rotina democrática se impõe em Praga, Varsóvia e Budapeste

enquanto o horror nacionalista toma conta da Iugoslávia, Kundera rompe o silêncio

do exilado.

O anseio do

desterrado, disse Kundera, é a dor da ignorância. Seu esperado romance tcheco

não é um roman-fleuve onde o imago de

Rimbaud / Jaromil, poeta e verdugo, reaparece no século XXI à maneira de consequência

oportunista. Graças a dois exilados sem características,

Irena e Josef, que se encontram fortuita e kunderaniamente no aeroporto de Paris,

o romancista dialoga com Ulisses, o príncipe dos desterrados e como ele sabe que

a terra abandonada, como as águas heraclitianas, já não é a mesma trinta anos

depois.

Irena e

Josef, recebidos cordialmente, são Ninguém, como Ulisses. Seu improvável

retorno depende da ignorância desejar por seus compatriotas. Pedem-lhes para

esquecer o seu caminho até Ítaca. Por isso, os antigos consideravam mais infame

o desterro que a morte. Mas a Ulisses lhe restava a função narrativa, enquanto

que ao casal acidental de A ignorância

só lhe é dado o silêncio, como a Kundera a assumida pobreza de ser um mais dos

escritores franceses.

Como Schönberg

em A ignorância, Kundera não se

subestima. E até agora, não subestimou o futuro, pois não caiu na vulgaridade

de apresentar-se como alguém melhor dos que não sabem o que dizer por baixo de

uma ditadura. Só um filósofo do romance poderia tomar a decisão de não confundir

o artigo de opinião com a ficção artística. Seu romance tcheco, e digo com

aliviada decepção, não adotou a majestosa forma sinfônica. Ao contrário, A ignorância deixa em seus leitores essa

excitante tristeza própria das “Letras íntimas”, o segundo quarteto de cordas

do músico tcheco Leos Janácek.

Kundera dedicou

seus primeiros romances a desmontar a natureza epopeica do comunismo, a

desenhar com giz a roda da alegria revolucionária como um círculo do inferno. O

comunismo é história, mas o fim abrupto dessa longa marcha não deu motivo algum

a Kundera para reconciliar-se com a história. No inverno de 1989 soube que o

anseio é uma forma de ignorância mais radical que a política ou qualquer outra

manifestação fenomênica do tempo. A vida, certamente, está em outra parte.

* Este texto é uma tradução de "La ignorancia, de Milan Kundera", publicado na Letras libres.

Comentários